Université de printemps d'histoire des arts

La 13e édition de l’Université de printemps d’histoire des arts (UPHA) s'est tenue au château de Fontainebleau, du 30 mai au 1er juin 2024, en association au Festival de l’histoire de l’art (FHA).

Mis à jour : septembre 2024

L'édition 2024

La 13e édition de l’Université de printemps d’histoire des arts (UPHA) s’est tenue au château de Fontainebleau, du 30 mai au 1er juin 2024. La thématique 2024 est « L’histoire des arts à l’école : plus vite, plus haut, plus fort », en écho avec la thématique du Festival de l’histoire de l’art en cette année olympique : « le sport ».

Vous pouvez consulter sur le site du FHA l’entretien accordé à l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) par Fabien Oppermann, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, sur cette édition de l’UPHA « L’histoire des arts à l’école : plus vite, plus haut, plus fort ».

Problématique

L’histoire des arts participe pleinement à la dynamique portée collectivement par les jeux olympiques et paralympiques. Les ateliers et conférences de l’UPHA exploreront ainsi les croisements entre les arts et le sport, comme thème, symbole et trait de société.

En appui sur la devise et sur la place dans l’olympisme accordée aux arts, l’UPHA aura pour objectif de nourrir la réflexion sur la place de l’histoire des arts à l’école, à l’aune des ambitions exprimées au plus haut niveau, à la croisée des préoccupations pédagogiques et didactiques de tous ordres. Les enjeux sont multiples – contenus, moyens, ressources, liaisons avec les partenaires – et seront abordés à l’appui d’exemples, issus notamment d’expériences en lien avec l’actualité sportive, qui permettront de témoigner du dynamisme de cet enseignement qui mobilise les sens et constitue un levier d’émancipation en donnant à voir, éclairer et comprendre le monde.

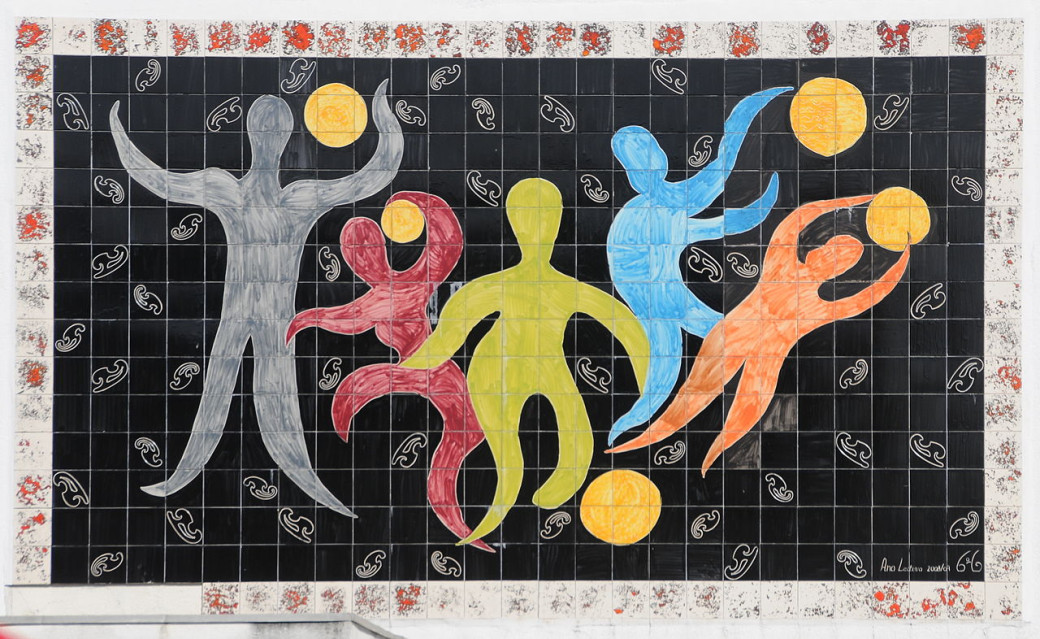

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azulejo_Desporto.JPG

- Crédit : Azulejos in Palmeira School, Braga, Portugal - Joseolgon - CC-BY-SA-3.0

Télécharger le programme de l'édition 2024 de l’Université de printemps d’histoire des arts

Documents et ressources issues des différents temps de formation

Conférences et présentations plénières

Enjeux de l’enseignement de l’histoire des arts

- Fabien Oppermann, IGESR

- Philippe Galais, IGESR, doyen du groupe des EEA

Le vademecum histoire des arts, guide pratique et outil pédagogique de référence

- Vincent Baby et Claire Lingenheim-Lavelle, corédacteurs du Vademecum Histoire des arts à l’intention des professeurs de collège, piloté par l'INHA, présenteront ce nouvel outil pédagogique afin de rendre la plus accessible possible sa fonction de boîte à outils et d’embrayeur d’idées.

- Claire Lingenheim-Lavelle, experte nationale pour le numérique éducatif – histoire des arts, DNE ; professeure dans l’académie de Strasbourg

- Vincent Baby, chef de la mission EAC, INHA

Accéder à la version enrichie et évolutive du vademecum, sur le site de l'INHA

Le pilotage de projet académique en appui du numérique

La collaboration entre les Interlocuteurs académiques pour le numérique et les inspecteurs en charge de l’histoire des arts permet le déploiement de projets d’ampleur. L’académie de Nice présente le méthodologie d’un projet pluriannuel, interdisciplinaire et inter-établissements de création de ressources pédagogiques : pratiques sportives et artistiques, en lien avec le patrimoine de proximité.

- Claire Lingenheim-Lavelle, experte nationale pour le numérique éducatif – histoire des arts, DNE ; professeure dans l’académie de Strasbourg

- Hélène Croisonnier, inspectrice en charge de l’histoire des arts, académie de Nice

- Mélanie Fillion-Robin, interlocutrice académique pour le numérique, professeure, académie de Nice

Consulter la page éduscol des Réseaux et interlocuteurs du second degré pour le numérique

Entretien entre Mario García Torres et Nicolas Trembley

Pour cette édition, le festival invite Mario García Torres pour la conférence inaugurale. Mario García Torres est un artiste plasticien mexicain dont le travail, par une pratique personnelle et intime, interroge les structures et les politiques qui rendent l’art possible. Son travail explore les potentialités de la photographie, du film vidéo et de la performance pour aborder les angles morts de l’histoire de l’art récente, en convoquant des gestes traditionnellement liés à l’héritage de l’art conceptuel. Il dialoguera avec le critique, conservateur et commissaire d’exposition Nicolas Trembley, directeur de la collection Syz pour l’art contemporain, qui a collaboré avec diverses institutions, le Mamco à Genève, le Centre Pompidou et le musée Guimet à Paris. Il s’intéresse aux interactions entre l’artisanat et l’art contemporain.

Avec le soutien de la Fundación Jumex Arte Contemporaneo

Intervenants : Mario Garcia Torres (artiste), Nicolas Trembley (Critique d'art)

Table ronde - L’histoire des arts au cœur de l’ambition pour l’école

L’histoire des arts à l’école a connu des fortunes diverses au cours des deux dernières décennies. Alors qu’elle est portée actuellement par un discours politique fort, la table-ronde interrogera les synergies dont elle devra bénéficier pour se déployer largement dans l’ensemble des degrés d’enseignement, pour en faire une discipline à part entière dans l’écosystème éducatif, tant en termes de contenu que de forme.

- Modération : Fabien Oppermann, IGESR

- Éric de Chassey, directeur général de l’INHA

- Séverine Lepape, directrice du musée de Cluny

- Luigi Vallebona, chef du bureau Éducation au Consulat général d’Italie à Paris, proviseur

Des ballets de cour sous les Valois au scandale des Ballets russes, comment la musique peut-elle anoblir, dynamiser ou contrarier les mouvements du danseur ? Par ailleurs, de quelle manière appréhender avec un public scolaire ces correspondances entre danse et musique ? Quarante élèves musiciens du Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique Claude Fievet de la Ville de Fontainebleau interprètent les morceaux choisis.

- Fabrice Fortin, chef d’orchestre, enseignant au Conservatoire municipal de Fontainebleau et professeur au lycée François I à Fontainebleau, académie de CRETEIL

- Nadège Bourgeon-Budzinski, formatrice et professeure au lycée Henri Wallon à Aubervilliers, académie de CRETEIL

- Élevés musiciens du Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique Claude Fievet de la Ville de Fontainebleau

Deux publications accompagnent la présentation réalisée à Fontainebleau lors de l’atelier-concert. Elles ont été réalisées par l'équipe du Greid de Créteil, coordonnées par Nadège Budzinski.

Les ateliers pédagogiques et didactiques

Ces ateliers visent à donner proposer des démarches pédagogiques transférables et à favoriser les échanges de pratiques entre pairs. Ils sont aussi l’occasion d’un apport de connaissances en lien avec les programmes des différents niveaux d’enseignement. Des ressources issues de la formation, ressources complémentaires et synthèses vous sont proposées.

Comment construire un podcast d’histoire des arts ? L’atelier présentera la démarche de conception et de réalisation des 100 podcasts dédiés à des œuvres représentant le sport, créés par les élèves de l’École du Louvre. Comment s’appuyer sur ces podcasts avec les élèves, en cours d’HDA ?

- Ludovic Raffalli, responsable du secteur vie scolaire à l’École du Louvre

- Mathilde Garet, élève de l’École du Louvre de classe préparatoire au concours de conservateur

- Cécile Boyer, chargée d’études au bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation, Dgesco, professeure dans l’académie de Versailles

Télécharger le support de présentation de l'atelier.

Télécharger la liste des œuvres présentées dans le podcast de l’École du Louvre

Les podcasts sont disponibles sur les plateformes d’écoute. La série est intitulée « À vos arts, prêts. Partez ! ».

Lors d’Olympiades culturelles, les élèves du lycée P. Langevin de Suresnes ont scénographié un musée virtuel autour des arts et du sport. Comment ont-ils construit leur sélection d’œuvres emblématiques ? Quelles mises en perspectives avec les pratiques professionnelles muséographiques envisage-t-on ?

- Marie-Amélie Jouassin, chargée de mission auprès de l’Inspection, académie de Versailles

- Sophie Lemahieu, conservatrice Département mode et textile, musée des Arts Décoratifs de Paris

- Marine Pillaudin, IA-IPR d’arts plastiques, en charge de l’histoire des arts, académie de Versailles

Sur le site académique HDA de Versailles, vous trouverez le support de présentation de l'atelier, ainsi que le musée virtuel créé par les élèves.

Aborder l’histoire des arts avec des élèves du 1er degré articulant un sport, un pays, un art spécifique attaché à un peuple ou une communauté, dans le cadre de l’AMI lancé dans les écoles en cette année olympique et paralympique. Les élèves recherchent et acquièrent des connaissances qu’ils mobilisent pour réaliser une œuvre offerte en message de bienvenue à l’un des 206 pays participant aux JOP, faisant rayonner les valeurs olympiques et paralympiques.

- Bochra Coste El Hammouyi, Fédération Française de Roller et de Skateboard

- Vincent Baby, chef de la mission EAC, INHA

Consulter la page éduscol sur Une année olympique et paralympique à l'École, ainsi que la page de la Fédération française de roller et skateboard dédiée au projet : 2024, le monde, le sport et les arts en partage.

Un projet de commissariat d’exposition mené avec l’Artothèque d’Angoulême dans la perspective du passage de la flamme olympique, instaure un dialogue entre des œuvres issues du patrimoine artistique et l’iconographie plus récente du fond de l’Artothèque. Virtuosité et beauté du geste sont au programme.

- Anne Amsallem, professeure de philosophie et d’histoire des arts au lycée Marguerite de Valois à Angoulême, académie de Poitiers

- Laïla Bouazzaoui, responsable de l’Artothèque d’Angoulême – MAAM Angoulême

Donner corps à l’interprétation de l’œuvre, créer une nouvelle œuvre par le corps. En quoi la rencontre de l’œuvre par le corps peut faciliter sa lecture et comment le corps en mouvement dansé permet d’interpréter une vision personnelle de l’œuvre ?

- Sandrine Beulaigne, professeure d’EPS et formatrice, académie de Reims

- Eric Guérin, IA-IPR en charge de l’histoire des arts, académie de Reims

- Sébastien Jimenez, chargé de mission à la CARDIE, académie de Reims

Ouvre la mallette et bouge ton art ! A l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, la RMN-Grand Palais et le Musée national du sport font équipe pour créer une mallette « Jeux, Arts et Sports ». 4 ateliers et 13 activités modulables en niveau et objectifs pour une découverte ludique des sports. Quels scenarii possibles d’animation pédagogique ?

- Laurène Rolland-Bertrand, Musée national du sport, Nice

- Deborah Sarfati, conseillère Pédagogique EPS, chargée de mission Génération 2024, académie de Paris

Télécharger la brochure de présentation du musée national du sport : visites virtuelles, kits pédagogiques, expositions itinérantes

Télécharger le guide des kits pédagogiques du musée national du sport

À partir d’œuvres chorégraphiques sur la thématique du sport, l’atelier défrichera les contenus dans une perspective HDA et envisagera leurs utilisations pratiques en proposant une mise en mouvement physique !

- Olivier Chervin, responsable pédagogie et images, Maison de la danse, Lyon

Télécharger le mode d'emploi de Numéridanse pour découvrir de nouvelles ressources, créer ses propres contenus, gagner du temps

Consulter la page éduscol sur l'Olympiade culturelle

Dans le Paris de l’entre-deux guerres, la musique devient un des éléments essentiels du foisonnement artistique et culturel. Au cœur de la création musicale savante dont naîtront d’historiques scandales, le jazz s’impose au cœur de la Vieille Europe, tout en dialoguant avec elle mais aussi avec les autres arts. Voyage musical à travers l’étude d’œuvres transversales faisant appel au jazz.

- Frédéric Isoletta, chef d'orchestre, pianiste et organiste, conférencier enseignant - INSEAMM Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille / Université d'Aix Marseille

Consultez les archives des éditions précédentes de l’Université de printemps d’histoire des arts

Trois filtres vous permettent de sélectionner vos ressources, parmi environ 70 disponibles, par niveau d’enseignement, type de document et thématique de l’UPHA.