Laïcité

La laïcité est au cœur des valeurs de la République et de son institution scolaire. L'ensemble des personnels du ministère en charge de l’éducation a pour mission de transmettre ce principe constitutionnel aux élèves et de leur en faire comprendre le sens. Ils disposent pour cela d’outils pour se former et mener des actions pédagogiques et éducatives d’une part, pour connaître les différents cas d'application, savoir répondre à des contestations et partager une culture commune d’autre part.

Mis à jour : novembre 2025

Actualité - Les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905

Pour le 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État, un appel à projets est lancé sur l’application ADAGE à la rentrée 2025. Il permettra de favoriser l’étude d’un texte fondateur inscrit dans les programmes d’enseignement et d’en faire mieux connaître les enjeux et le contexte d’adoption, ainsi que son actualité dans la France de 2025.

- Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée.

À l’occasion de la journée de la laïcité à l’Ecole de la République, en cette année de commémoration des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, Lumni (France Télévisions) et le Conseil constitutionnel organisent une master classe le mardi 9 décembre 2025 de 9h30 à 11h30.

Pour participer à distance à cet événement en direct du Conseil constitutionnel, inscrivez vos classes, de la 3e à la terminale, à l’adresse suivante : lumnimasterclasse@francetv.fr

La laïcité, un principe fondateur de l’École républicaine

Le principe de laïcité, inscrit à l'article premier de la Constitution française, garantit la liberté de conscience et protège la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de conviction et de pratiquer ou non une religion. La loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 énonce que la République garantit le libre exercice des cultes mais ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Il en résulte la neutralité de l'État, le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion.

La laïcité est un des principes fondateurs de l'École républicaine, depuis les lois Ferry (1882) et Goblet (1886). Dans sa mission première de « faire partager les valeurs de la République à tous les élèves », l'École transmet le sens du principe de laïcité qui est au fondement de la citoyenneté. Les personnels du ministère en charge de l’éducation sont strictement laïques et ne doivent ainsi pas manifester leurs convictions religieuses dans le cadre de leurs fonctions. De la même manière, l’instruction religieuse est exclue de l’enseignement public et les enseignements sont laïques, ce qui signifie qu’aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour refuser de suivre un enseignement ou de contester à un enseignant le droit de traiter une question présente dans les programmes nationaux.

Compte tenu du fait que, dans les écoles et les établissements, les élèves sont pour la plupart mineurs, la loi du 15 mars 2004 leur impose certaines règles. En « encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse », la loi protège la liberté de conscience des élèves de toute forme de pression, d'emprise idéologique ou de prosélytisme.

La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a renforcé la lutte contre le prosélytisme dans le but de protéger la liberté de conscience des élèves, afin de leur permettre de construire leur esprit critique et de devenir des citoyens libres et autonomes. Son article 10 énonce ainsi que « L’État protège la liberté de conscience des élèves. Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

- Les textes officiels sur la laïcité (lois, circulaires, BO)

- Une bibliographie

Le vademecum « La laïcité à l’École », outil de référence pour comprendre et mettre en œuvre ce principe à l’École

Le vademecum « La laïcité à l'école » (mis à jour mars 2024) constitue un référentiel de situations pour les équipes académiques, les écoles et les établissements. Élaboré conjointement par les directions du ministère chargé de l'Éducation nationale, il présente des fiches pratiques qui abordent le respect de la laïcité par les élèves, les personnels, les parents d'élèves et les intervenants extérieurs et proposent une analyse juridique et des conseils éducatifs et pédagogiques.

Un dispositif national et académique pour accompagner les établissements scolaires et les personnels

Afin d'assurer un soutien à chaque personnel constatant une difficulté d'application de la laïcité, le ministère chargé de l'éducation nationale s’est doté d'un dispositif qui mobilise au service des écoles et des établissements des expertises complémentaires aux niveaux national et académique.

Au niveau national

Le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, composé d'experts et placé auprès du ministre, est chargé de préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et de faits religieux.

L'équipe nationale valeurs de la République, composée de représentants de l'ensemble des directions du ministère, fournit un appui opérationnel aux équipes académiques. Elle est saisie à chaque fois qu'une situation grave d'atteinte au principe de laïcité constatée dans une école ou un établissement nécessite une expertise complémentaire.

L'équipe nationale anime le réseau des coordonnateurs des équipes académiques valeurs de la République (EAVR). Elle recueille les bilans académiques afin d'établir un état des lieux sur la question de la laïcité sur l'ensemble du territoire national. Elle définit les orientations du programme national de formation.

Au niveau académique

Les équipes académiques valeurs de la République (EAVR) répondent aux demandes des écoles et établissements et leur apportent un soutien concret soit en situation de crise, soit dans le cadre d'un accompagnement à plus long terme.

Elles sont sollicitées à la demande du chef d'établissement, de l'inspecteur de circonscription ou du directeur d'école en cas de difficulté d'application de la laïcité. Elles proposent une expertise pédagogique, juridique et éducative et interviennent en appui des équipes éducatives.

Chaque équipe académique valeurs de la République réunit des expertises disciplinaire, éducative, et juridique. Placée sous l'autorité du recteur, elle est organisée autour du référent académique laïcité et a pour mission de :

- prévenir les atteintes à la laïcité à travers la formation des personnels d'encadrement, des personnels d'éducation et des professeurs ;

- recueillir les faits d'atteinte à la laïcité ;

- produire une expertise sur les situations recensées ;

- soutenir les professeurs et personnels dans leurs missions quotidiennes ;

- se déplacer sur site pour apporter un appui aux équipes, en accord avec le chef d'établissement, l'inspecteur de circonscription ou le directeur d'école ;

- proposer des réponses unifiées au regard du droit et appropriées à la gravité des situations signalées et des stratégies pédagogiques pour former à l'esprit critique et à l'enseignement des faits religieux.

Le cahier des charges des équipes académiques

Le cahier des charges des équipes académiques valeurs de la République définit les principes, les objectifs, les missions et le fonctionnement des équipes, pour gérer les situations urgentes, prévenir les atteintes à la laïcité, recenser et analyser les situations rencontrées.

Dans les écoles et les établissements

Des affiches présentant l'ensemble du dispositif visant à répondre et prévenir les atteintes à la laïcité sont à votre disposition, pour installation dans la salle des professeurs ou dans tout autre lieu de l'école, du collège ou du lycée où les personnels y auraient facilement accès.

Télécharger l’affiche premier degré (version 2021)

Télécharger l’affiche second degré (version 2021)

Vous devez signaler les atteintes à la laïcité et les actes racistes et antisémites via les formulaires en ligne Atteinte à la laïcité ou Valeurs de la République.

Se former à la laïcité

Tout enseignant et tout personnel éducatif peut se former en ligne grâce à deux parcours m@gistère mis à disposition.

Le parcours d'auto-formation « Laïcité » est un parcours interactif composé de modules d'environ 20 min sur :

- des éléments d'histoire de la laïcité en France ;

- le sens et les enjeux de la laïcité ;

- la Charte de la laïcité à l'École ;

- des situations de vie scolaire ou d'enseignement.

Le parcours « Faire vivre les valeurs de la République » est un parcours magistère en autoformation de 2h destiné à l’ensemble des personnels d’éducation, accompagné d’un volet de 4h destiné spécifiquement aux enseignants. Il est organisé autour de trois principes :

- clarifier le cadre réglementaire et institutionnel ayant trait aux valeurs et principes de la République ;

- renforcer la culture commune des personnels à partir d’études de cas ;

- permettre aux enseignants de mutualiser et partager leurs pratiques.

Des documents pour transmettre et faire vivre la laïcité à l'École

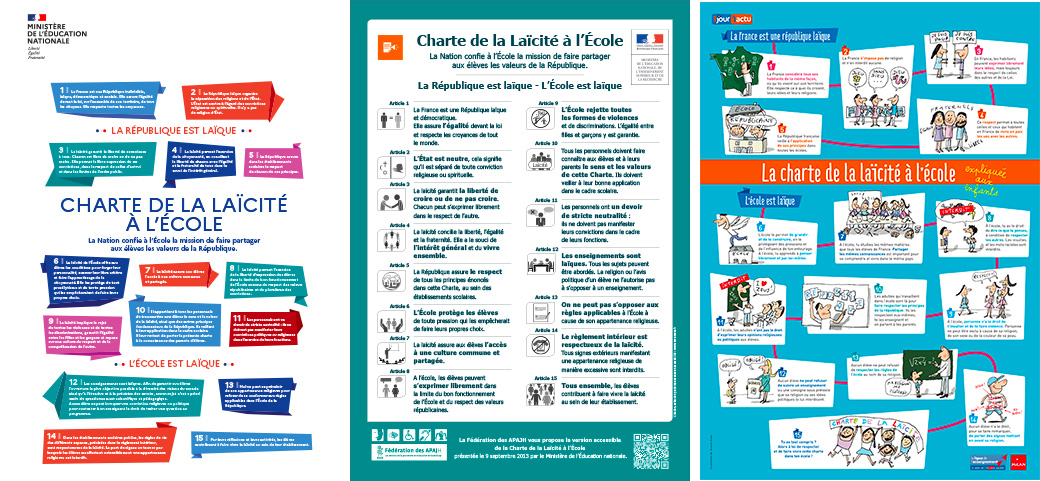

La Charte de la laïcité à l'École

Publiée en 2013 et conçue comme un support pour enseigner, faire partager et faire respecter les principes et les valeurs de la République, la Charte de la laïcité à l'École est devenue un outil pédagogique de référence.

La Charte commentée : explication et commentaire des thèmes et des notions majeures du préambule de la Charte et de chacun de ses 15 articles. Cette ressource, principalement à destination des professeurs, permet, dans une perspective d'auto-formation, une meilleure maîtrise de ce qu'est la laïcité au sein de l'École. Elle peut également être une ressource à destination des élèves des lycées.

Sur le site réseau Canopé, un dossier complet sur la Charte de la laïcité à l'École est proposé. Le contenu des 15 articles de la Charte de la laïcité à l'école y est commenté en vidéo.

- la Charte de la laïcité au format A5 (deux exemplaires côte à côte sur un A4)

- la Charte de la laïcité au format A4

- la Charte de la laïcité au format A3

- la Charte de la laïcité accessible est proposée par la Fédération des APAJH

- la Charte de la laïcité expliquée aux enfants, proposée par Milan Presse et la Ligue de l’enseignement - Illustration © Jacques Azam, peut être utilisée notamment avec les élèves des cycles 2 et 3

- La Charte de la laïcité en version Langue des Signes Française (sur dailymotion)

- La Charte de la laïcité en version Langage Parlé Complété (sur dailymotion)

Ressources pour les enseignants

Une master classe sur le principe de laïcité

Le Conseil constitutionnel et Lumni ont organisé, en décembre 2024, une master classe sur le principe constitutionnel de laïcité. La master classe, introduite par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, présente le rôle de cette institution dans la République et revient sur la place du principe de laïcité dans la Constitution. Autour de la série « Les clés de la laïcité », des lycéens échangent ensuite avec les participants sur la place de la laïcité dans la société et à l’Ecole.

« La laïcité à l’École, focus sur l’application du principe de laïcité à l’école primaire »

Le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République a coordonné la rédaction d’un guide d’application et de transmission du principe de laïcité à l’école primaire. Ce guide est à l’usage de l’ensemble des personnels.

« La laïcité à l’École, focus sur la loi du 15 mars 2004 »

À l’occasion des 20 ans de la loi du 15 mars 2004, le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République publie une brochure rappelant l’histoire et la portée de ce texte, composante essentielle de la laïcité à l’École.

Sur le site réseau Canopé, l'espace Valeurs de la République explicite chacune des valeurs et notions, parmi lesquelles la laïcité. Ces ressources, destinées à l'ensemble de la communauté éducative, ont vocation à préciser un certain nombre de termes en y apportant un double éclairage : philosophique et historique.

Le site « Découvrons notre Constitution » du conseil constitutionnel propose une fiche spécifique sur « la laïcité ».

Sur le site Vie publique, le dossier « L'État et les cultes - Laïcité et loi de 1905 » permet grâce des éclairages, de définir la laïcité à la française, de faire le point sur des questions d'actualité et de comparer le modèle français à d'autres systèmes comme celui des États-Unis. Les lycéens peuvent également y trouver des informations.

Sur Lumni Enseignement, plateforme numérique éditée par l’INA qui réunit les ressources numériques de l’audiovisuel public et de nombreux partenaires du ministère, le dossier « la laïcité en France » propose un parcours pédagogique à travers une sélection de vidéos croisées avec des grands textes de référence. De même la série S.P.A.M (« Savoir, Penser, Analyser les Messages »), produite par l’INA pour France Télévisions pour décrypter les médias et l’information, propose une vidéo pour les enseignants « La laïcité, c’est contre les religions ». Plusieurs ressources pédagogiques accompagnent cette vidéo, notamment « De 1789 à 2004 : les six textes qui ont fondé la laïcité », ainsi que « L’école et la laïcité en France ».

Ressources pédagogiques

Canopé met en ligne une ressource à destination des élèves du Cycle 2. À travers les aventures de Vinz et Lou, commence une première appréhension de la laïcité en distinguant ce qui est du domaine de la croyance et du savoir.

Sur Lumni enseignement, l’offre de ressources numériques documentaires en libre accès, éditée par l’INA avec le soutien du ministère, à destination de tous les enseignants et de leurs élèves, la série « Les clés de la laïcité » permet d’expliquer aux élèves le principe de laïcité à partir de plusieurs courtes vidéos. Un dossier « Comprendre la laïcité et enseigner la laïcité » réunit des vidéos et de courts articles pour les élèves. Un autre dossier réunit toutes les ressources de Lumni Enseignement sur la laïcité.

Dans la série S.P.A.M d’éducation aux médias et à l’information (EMI) proposée par France Télévision et l’INA et disponible sur la plateforme Lumni Enseignement, un épisode, intitulé « La laïcité c’est contre les religions », propose de déconstruire les idées reçues autour de la laïcité à partir d’extraits d’images d’archives. Cet épisode à destination des élèves s’accompagne d’un épisode à destination des enseignants qui revient sur le traitement médiatique de la laïcité.

L'association Enquête conçoit et diffuse des pédagogies et outils ludiques d'éducation à la laïcité et aux faits religieux. L’Arbre à défis, outil à destination des élèves de cycle 3, vise à développer leur esprit critique sur les faits religieux et leur compréhension de la laïcité à travers une programmation en 12 séances.

La laïcité en questions, exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale de France (BnF), d'une grande richesse iconographique, est utilisable en ligne. Ce dossier comprend également des pistes pédagogiques problématisées et des ressources.

Le projet #générationlaïcité (2017) est une initiative conjointe de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) et de l'Observatoire de la laïcité, pour faire découvrir aux jeunes ce qu'est la laïcité. Grâce à un jeu de question-réponse, les élèves peuvent découvrir la laïcité au quotidien.

L'association Le moutard propose une expo-quiz® sur la laïcité, un support d'échanges et de réflexion qui peut être utilisé pour animer les débats.

L'association Bibliothèques Sans Frontières, fondée en 2007, soutient avant tout les bibliothèques, mais propose aussi de nombreux projets culturels auprès des jeunes, pour promouvoir l'information et le savoir. Pour répondre à une demande des enseignants, mais aussi des jeunes rencontrés, BSF, en partenariat avec la DILCRAH, propose une web-série en 10 épisodes permettant de mieux appréhender la laïcité. Chaque épisode de trois minutes environ est centré autour d'une problématique sur la liberté de conscience, la laïcité en France et ailleurs, ou pourquoi condamner Dieudonné et pas Charlie Hebdo ?

Sur Lumni enseignement, l’offre de ressources numériques documentaires en libre accès, éditée par l’INA avec le soutien du ministère, à destination de tous les enseignants et de leurs élèves, la série « Les clés de la laïcité » permet d’expliquer aux élèves le principe de laïcité à partir de plusieurs courtes vidéos. Un dossier « Comprendre la laïcité et enseigner la laïcité » réunit des vidéos et de courts articles pour les élèves. Un autre dossier réunit toutes les ressources de Lumni Enseignement sur la laïcité.

Dans la série S.P.A.M d’éducation aux médias et à l’information (EMI) proposée par France Télévision et l’INA et disponible sur la plateforme Lumni Enseignement, un épisode, intitulé « La laïcité c’est contre les religions », propose de déconstruire les idées reçues autour de la laïcité à partir d’extraits d’images d’archives. Cet épisode à destination des élèves s’accompagne d’un épisode à destination des enseignants qui revient sur le traitement médiatique de la laïcité.

Un ensemble de huit affiches (quatre à destination des 9-11 ans et quatre à destination des 12-18 ans) a été proposé à l’occasion de la campagne nationale pour la promotion de la laïcité à l’École « C'est ça la laïcité » lancée en septembre 2021.

Chaque affiche met en évidence un aspect de la laïcité, en lien avec les valeurs de la République, la liberté, l’égalité, la fraternité, dont elle rend possible le plein déploiement. Cet ensemble d’affiches est aussi un support pédagogique qui permet d’expliciter aux élèves les sens et enjeux du principe de laïcité à l’École.

- 1er degré : Support d'accompagnement - Affiches de la campagne

- 2d degré : Support d'accompagnement - Affiches de la campagne

Des contenus complémentaires sur la laïcité sont également consultables sur la page À l'école, au collège ou au lycée, on gagne tous à respecter la laïcité du site éducation.gouv.fr.

Actions éducatives pour promouvoir et transmettre la laïcité

Journée de la laïcité à l'École de la République

L'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, institutionnalisée au sein de l’ensemble de la fonction publique par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est inscrit au programme des actions éducatives et donne lieu, chaque année, à des projets instructifs, ambitieux, originaux, qui font vivre la laïcité au sein des écoles et des établissements.

Ces projets sont directement en lien avec les programmes d’enseignement, particulièrement ceux d’histoire et d’enseignement moral et civique (EMC), où la laïcité est présente à partir du CM2, tout comme l’étude de la loi de 1905, notamment en classes de 4e et de 1ère générale et technologique. Les projets menés peuvent aussi s’adosser aux projets interdisciplinaires déjà existants d’éducation à la citoyenneté, par exemple les concours scolaires ou la reconstitution de débat parlementaire.

Dans toutes les disciplines, il s'agit d'aider à pratiquer une séparation entre les différents domaines de réflexion (ce qui relève de la science et de la connaissance et ce qui relève des croyances) en lien avec chacun des programmes disciplinaires au programme. C'est aussi donner aux élèves les outils intellectuels qui leur permettent de la pratiquer dans un équilibre des droits et des devoirs, par le débat, l'argumentation, la réflexion et la confrontation des sources.

Ce temps fort , particulièrement en cette année de 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, participe d'une pédagogie de la laïcité propice à faire adhérer les élèves à ce principe majeur de la République et de son institution scolaire.

Prix de la laïcité de la République française

Le prix de la laïcité de la République française est remis chaque 9 décembre par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, à l'occasion de l'anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. Ce prix distingue et encourage des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité.

- Le projet pluridisciplinaire « Laïcité en Action ! » du collège Gabriel Havez de Creil dans l’Oise, est une création littéraire, artistique, musicale et sportive ayant pour objectif de faire connaître, comprendre et partager aux élèves le principe de laïcité, de leur permettre de s’approprier le sens des articles de la Charte de la Laïcité, pour mieux la respecter et la faire vivre au sein du collège et de la société en tant que citoyen.

Ce projet contribue également à rendre les élèves acteurs de la sensibilisation au respect du principe de laïcité en devenant ambassadeurs de la laïcité. - Au printemps 2024, une enquête « laïcité et citoyenneté » a été menée par les élèves élus du « Club Laïcité » du lycée Suzanne Valadon de Limoges en Haute-Vienne auprès de leurs pairs et auprès des professeurs. Ce baromètre a été accompagné par deux sociologues de l’association « L’Atelier laïcité » et a permis de nourrir le dialogue sur la laïcité avec les élèves à partir de leur propre perception, exprimée dans le baromètre.

En 2025, la loi de séparation des Églises et de l’État, fondement législatif du principe de laïcité, célébrera son 120e anniversaire : l’occasion de revenir sur l’histoire, les enjeux et les conséquences juridiques de ce principe.

Prix Samuel Paty

Le Prix Samuel Paty, initié et porté par l’association des professeurs d’histoire-géographie (APHG), permet de faire travailler les élèves, du cycle 3 à la classe terminale (générale, technologique et professionnelle), en lien avec les programmes d’enseignement moral et civique (EMC), d’histoire-géographie et de la spécialité HGGSP, autour des principes et valeurs démocratiques, au cœur de la construction intellectuelle et citoyenne des élèves. Il a pour ambition de favoriser la cohésion et la coopération grâce à un projet de classe.

Les classes lauréates de la quatrième session, avaient mené des travaux sur le thème de la justice et recevront leur prix le 18 octobre dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

La session 2025-2026, 5e édition du Prix, a pour thème : « Débattre pour faire vivre la démocratie »

- La date limite pour les inscriptions est le 15 janvier 2026.

- La date limite pour rendre les travaux est le 30 avril 2026 au plus tard.