Géographie des outre-mers français

La France d’outre-mer, ce sont des espaces stratégiques mais vulnérables aux statuts très différents. Les programmes d'enseignement de géographie au collège et au lycée abordent la géographie de la France hexagonale et ultramarine, avec parfois des entrées spécifiques. Cette page propose des ressources permettant de traiter les objectifs d’apprentissage en lien avec la géographie des outre-mers français.

Mis à jour : novembre 2025

Des ressources documentaires

Les départements et régions d’outre-mer, pays et territoires d’outre-mer, collectivités d’outre-mer

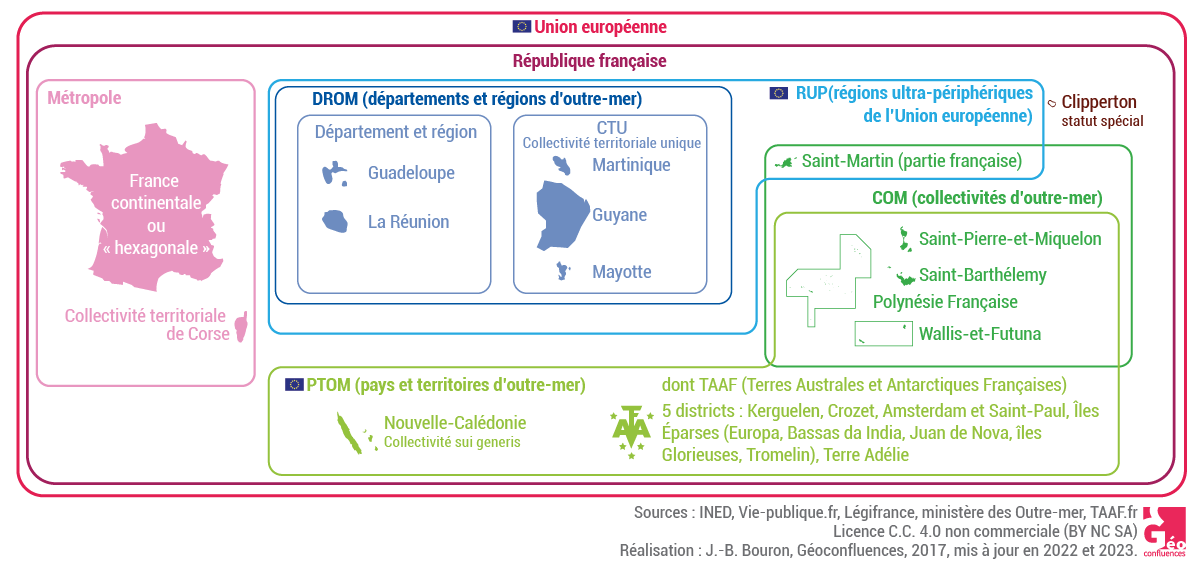

Les territoires d'outre-mer constituent un héritage spécifique, résultat de plusieurs siècles de présence coloniale, de mélanges de populations et de transformations politiques et administratives profondes. Le site Géoconfluences fait le point sur les différents statuts administratifs de ces territoires dans une entrée de glossaire, qui répertorie également les articles du site consacrés aux outre-mer. Ils ont en effet des statuts administratifs différents, qui rendent compte de leurs identités plurielles. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, est une collectivité sui generis.

Des espaces vulnérables, réservoirs de la biodiversité

Réservoirs de biodiversité, sites classés, les outre-mer sont vulnérables. Leur grande biodiversité, présentée dans cette vidéo Lumni -pour un usage familial-, est menacée par le changement climatique et l’anthropisation. La Polynésie française est par exemple menacée par la montée des océans. Ils abritent aussi la majorité des aires marines protégées françaises. L’Office français de la biodiversité recense les actions menées dans les outre-mer.

Des espaces stratégiques, intégrés régionalement et participant à l’influence internationale de la France

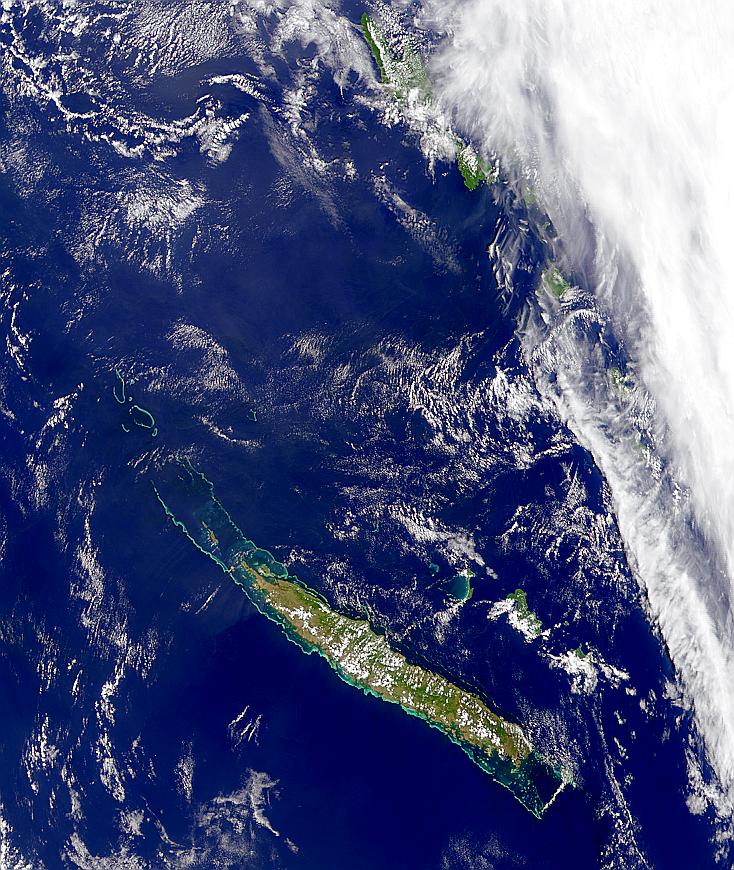

Les territoires d’outre-mer confèrent à la France une dimension maritime mondiale : elle est présente dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique, le long des routes maritimes stratégiques. Elle dispose d’une capacité de projection militaire. Ces territoires font de la France la deuxième zone économique exclusive mondiale : c’est une puissance maritime.

Les outre-mer ont longtemps joué un rôle important dans l’exercice de la dissuasion nucléaire française, les essais nucléaires étant réalisés en Polynésie, comme l'expose cette ressource Lumni -pour un usage familial.

Des espaces aménagés grâce aux financements européens

La reconnaissance de certains DROM-COM comme régions ultrapériphériques de l’UE a permis de financer des aménagements dans ces territoires soumis à des problématiques particulières d’accessibilité. On peut citer la construction du pont décrié sur l’Oyapock, qui relie la France au Brésil, ou la nouvelle route du littoral à la Réunion, présentée dans cette ressource Lumni -pour un usage familial.

Des ressources pédagogiques

Différentes propositions pédagogiques en lien avec le thème sont indexées sur la plateforme ÉduBase.

L’académie d’Aix-Marseille a mis en ligne une activité sur les littoraux en classe de 6e. Elle offre une réflexion sur les éléments clefs de l’analyse d’un paysage littoral choisi par les élèves et questionné sous la forme, au choix, d’un écrit ou d’un enregistrement. Ils sont conduits, par ce travail, à manier différents langages : cartes, photographies, écrits ou oraux, à comprendre leur complémentarité et leurs spécificités.

L’académie de la Réunion propose une ressource pédagogique permettant d’analyser le phénomène migratoire à Mayotte en classe de quatrième : Mayotte, enclave française de l'océan Indien, nouvel eldorado, porte d'entrée vers l'Europe.

Dans le cadre du chapitre de 3e sur les espaces productifs, une séance par l’académie de Versailles permet d’étudier le littoral guadeloupéen situé entre Pointe-à-Pitre et Le Gosier (Guadeloupe) dans le cadre d’une étude de cas sur les espaces productifs et leurs évolutions. Elle est menée en binômes, en une heure en salle informatique, grâce à IGN-Édugéo. Les élèves repèrent des aménagements littoraux en comparant les cartes IGN de 1955 et d’aujourd’hui et en utilisant les photographies aériennes. Au fil de l’analyse, ils réalisent un croquis guidé qui constitue leur trace écrite.

Cette proposition pédagogique de l’académie de Toulouse, en classe de troisième, sur l’aménagement des territoires de Bora-Bora et Saint-Pierre-et-Miquelon s’appuie sur l'étude d'images satellites pour découvrir les spécificités des espaces ultramarins confrontés à la nécessité d'aménager leur territoire pour réduire les déséquilibres.

En classe de seconde professionnelle, les élèves, dans cette ressource de l’académie de Martinique sur le port de Fort-de-France, consultent des ressources en ligne pour prélever des informations. Ils complètent au fur et à mesure le croquis de synthèse et réalisent une carte mentale à l'aide du site La Digitale.

Liens avec les programmes

Collège

En classe de sixième, le programme de géographie permet d’étudier l’outre-mer, aussi bien dans le thème deux, habiter un espace de faible densité, que dans le thème trois habiter les littoraux.

En classe de cinquième, la vulnérabilité des départements et régions d’outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer peut être abordée dans le thème trois : prévenir les risques et s’adapter au changement global.

En classe de quatrième, les DROM-COM peuvent être abordés dans le cadre du chapitre intitulé un monde de migrants.

En classe de troisième, le thème deux du programme de géographie traitant notamment de l’aménagement du territoire porte un axe spécifique sur les DROM-COM. Il en est de même du chapitre sur les espaces productifs. Enfin, le thème quatre portant sur la France et l’Union européenne permet d’aborder les spécificités de ces territoires européens éloignés géographiquement, mais au cœur des problématiques de la construction européenne.

Lycée

Au lycée, les programmes de géographie portent une attention particulière à la France métropolitaine et ultramarine, chacun des thèmes comportant une entrée spécifique consacrée au territoire national incluant plus ou moins explicitement l’outre-mer.

En classe de seconde, le programme de géographie invite à s’interroger sur les rapports entre les sociétés et l’environnement dans son premier thème société et environnements : des équilibres fragiles, ainsi que dans son deuxième thème, territoire, population et développement : quels défis ?.

En classe de terminale, le thème conclusif, la France et ses régions dans l’union européenne et dans la mondialisation : lignes de force et recompositions permet de traiter de l’inégale intégration des DROM-COM dans la mondialisation ; alors même qu’ils lui confèrent sa place de puissance maritime.

En histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, le thème trois du programme de première portant sur les frontières permet d'interroger le caractère européen de territoires américains ou indo-pacifiques.

En classe de seconde professionnelle, le premier thème du programme de géographie, des réseaux de production et d’échanges mondialisés, traite de la circulation des personnes et des biens dans le cadre de la mondialisation ; de même que le thème deux, les sociétés et les risques : anticiper, réagir, se coordonner et s’adapter, permet de comparer deux littoraux, métropolitain et ultramarin, menacés par les effets du changement climatique.

L’article L.311-4 du Code de l’éducation prévoit que « les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. »

Dans ces territoires, les programmes connaissent des adaptations.