Ressources pour travailler sur des documents d’archives en cours d’histoire

Cette page met à disposition des professeurs d’histoire-géographie une sélection de ressources proposées par des partenaires institutionnels, ainsi que des propositions pédagogiques pour utiliser des documents d’archives dans le cadre des cours.

Mis à jour : octobre 2025

Le travail sur les documents d’archives

Aux cycles 3 et 4, les programmes précisent l’intérêt du travail sur des documents historiques.

Au cycle 3, le programme invite tout d’abord à confronter les élèves « aux traces concrètes de l’histoire et à leur sens, en lien avec leur environnement », pour ensuite les initier « à d’autres types de sources et à d’autres vestiges » ; « les démarches initiées dès le CM1 sont réinvesties et enrichies : à partir de quelles sources se construit un récit de l’histoire des temps anciens ? Comment confronter traces archéologiques et sources écrites ? »

Plus précisément, au cycle 4, le programme d’histoire précise que « les compétences liées à l’analyse des documents […] demeurent au cœur des pratiques quotidiennes de classe. Ces compétences, qui s’exercent sur des documents du passé, constituent une véritable et rigoureuse initiation à la pratique de l’histoire ; leur exercice vise à susciter aussi chez les élèves le plaisir né de la découverte de ce qu’ont fait et écrit les femmes et les hommes du passé. »

Au lycée général et technologique, les programmes rappellent que l’enseignement de l’histoire vise notamment au « développement d’une réflexion sur les sources : l’élève apprend comment la connaissance du passé est construite à partir de traces, d’archives et de témoignages, et affine ainsi son esprit critique ».

Comment faire travailler les élèves sur des documents d’archives ?

Les professeurs trouveront dans cette rubrique des ressources pédagogiques variées et adaptées à leurs différents besoins.

Travailler avec les services d'archives

Les archives nationales

Les Archives nationales proposent de nombreuses ressources en ligne pour les enseignants. Par exemple, pour l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce portail recense une sélection d’archives accessibles en ligne, dont le fonds 72 AJ des archives du comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Les archives départementales

Les archives départementales ou communales peuvent accompagner les élèves pour qu’ils se familiarisent avec la lecture de documents historiques et la méthodologie à adopter dans le cadre d’une recherche. Par exemple, les cadastres et registres topographiques permettent d'aborder des questions d'histoire urbaine, les archives de la presse locale enrichissent l'étude d’un événement précis ; l’état civil permet de réaliser des études démographiques ciblées sur le territoire. Entre autres, les archives départementales des Bouches-du-Rhône proposent des dossiers pédagogiques directement exploitables en classe, sur les thèmes de la citoyenneté ou de l’histoire des femmes. Les professeurs relais et interlocuteurs pédagogiques de ces institutions peuvent être sollicités au travers des pages académiques. Le portail France Archives recense les archives numérisées et de nombreux inventaires, mais sans exhaustivité : il est conseillé de compléter sa recherche en contactant les archives de son département ou de sa commune.

Le ministère des Armées

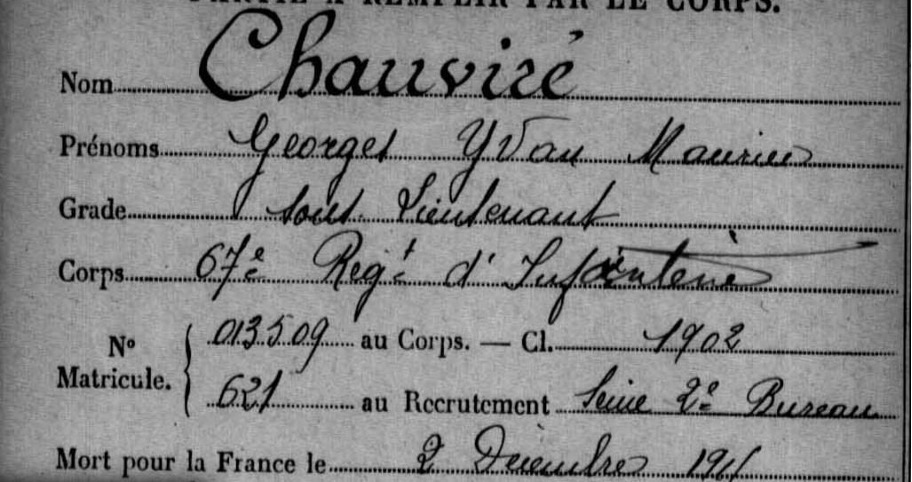

Le ministère des Armées offre également plusieurs pistes : sa base de recherche Mémoire des hommes permet de retracer les parcours de femmes et d’hommes qui ont combattu pour la France, au travers de nombreuses archives militaires numérisées (fiches de soldats morts pour la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, dossiers individuels de Résistants, registres d’enrôlement et de matricules…). Peuvent être également exploitées les archives de l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD), qui met sur l’espace pédagogique de son site, des ressources exploitables en classe, de très nombreux films ou de photographies permettant de travailler sur l’histoire de tous les théâtres d’engagement des armées françaises au cours de son histoire (guerres mondiales, histoire coloniale, opérations extérieures…). Enfin, la page éduscol Histoire et Mémoire recense différentes institutions partenaires du ministère chargé de l’éducation nationale.

Des archives numérisées

Pour l’histoire de la Seconde Guerre mondiale

Outre les archives nationales et départementales, plusieurs partenaires du ministère chargé de l’éducation nationale proposent, souvent en ligne, des archives en lien avec l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un grand nombre de témoignages ont été numérisés et sont accessibles à l’heure où les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, disparaissent. La Fondation pour la mémoire de la déportation a rassemblé des témoignages enregistrés dont certains sont également retranscrits. Le site du Mémorial de la Shoah rassemble des ressources pédagogiques (des témoignages, des expositions itinérantes), et donne accès à toutes les manifestations proposées (ateliers dans et hors les murs, formations, etc.). Il permet d’avoir accès à des archives numérisées et aux autres lieux de mémoire administrés par le mémorial.

Le projet européen Convoi 77, lancé en 2015, propose d’enseigner l’histoire de la Shoah autrement : Le convoi 77 est un des derniers grands convois ayant quitté Drancy le 31 juillet 1944 à destination d’Auschwitz avec 1306 hommes, femmes et enfants. Il a pour objectif de créer un mémorial virtuel des déportés du convoi en envoyant sur leurs traces des élèves de leurs 37 pays d'origine.

Le site de la Fondation Charles de Gaulle dispose d’un espace pédagogique qui donne accès à de nombreuses archives le concernant. La Fondation pour la mémoire de la Déportation propose des témoignages de déportés (films ou archives sonores) par exemple.

Les pages éduscol dédiées permettent également de faire le lien avec les fondations mémorielles mobilisables et l'éducation artistique et culturelle. Le site éducation.gouv.fr liste les associations agréées

La page éduscol du Concours national de la Résistance et de la Déportation renvoie enfin vers de nombreux partenaires institutionnels. Cette action pédagogique, mémorielle et citoyenne, permet chaque année de faire travailler les élèves sur des archives en encourageant notamment une pédagogie de projet.

Utiliser des archives sonores

Le site du Palais de la Porte Dorée met à disposition des enseignants une série de témoignages à lire, écouter ou regarder permettant de travailler sur l’histoire de l’immigration.

Les fonds sonores de la BnF, disponibles sur Gallica, proposent des enregistrements sonores de diverses natures : projets ethnographiques d’enregistrement des chants traditionnels, discours politiques (notamment lors de la Première Guerre mondiale), voix de femmes, etc.

Le site internet de l’Institut national d'audiovisuel propose dans son Ina THEQUE, des archives radiophoniques nombreuses, consultables également sur la plateforme Lumni Enseignement.

De nombreuses propositions pédagogiques transposables

De nombreuses propositions pédagogiques permettant la mise en œuvre du thème sont indexées sur la plateforme Édubase avec le mot clé « archives ».

- Une tâche complexe de l’Académie de Reims, portant sur l’aviation pendant la Première Guerre mondiale à partir de la correspondance de la famille Résal s’appuie sur les ressources du site Plateforme 14-18, qui offre par ailleurs, de nombreuses possibilités d'exploitation pédagogique.

- Ce scénario de l’académie de Reims a pour objectif de s’appuyer sur l’analyse d’archives locales pour montrer la dimension antisémite du régime de Vichy.

- L’académie de Nantes quant à elle propose un projet de micro-histoire : il s’agit d'effectuer des recherches sur les enfants juifs cachés à partir d'archives départementales, du Mémorial de la Shoah et du Mémorial de Yad Vashem.

- L’académie de Reims, dans la même optique, s’appuie sur des documents d'archives locales pour analyser des données sur les juifs d'Épernay.

- En classe de seconde générale et technologique, ce scénario conçu par l’académie d’Orléans-Tours a pour objectif de faire réaliser une carte historique aux élèves, enrichie par des enregistrements audio réalisés à partir des archives de la Compagnie des Indes.

- Ce scénario de l’académie de Reims propose, en classe de seconde professionnelle, de suivre le parcours de produits ou de personnages en le reconstituant à partir des archives de la Compagnie des Indes, confrontant les élèves à des textes contemporains de la période étudiée, les immergeant dans le contexte de ces « aventures ».

Réflexions didactiques sur l’usage de l’archive en cours d’histoire

Familiariser les élèves, dès le cycle trois, au travail sur les archives concourt également à la construction d’une littératie numérique : les images d'archives, sorties de leur contexte, peuvent être massivement diffusées, détournées et instrumentalisées à des fins de propagande ou de désinformation. Face à ce risque, de nouvelles initiatives didactiques voient le jour. Le projet Virapic, développé par l'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe (EHNE) en partenariat avec des informaticiens, vise par exemple à créer des outils pour traquer la circulation des photographies d'archives en ligne, afin d'éduquer les élèves à ces phénomènes de viralité et de manipulation. Il est aussi possible de s’appuyer sur la série « boîte noire » du site Lumni Enseignement avec l’INA, qui propose une lecture critique des images d’archives, comme ici avec les images censurées du procès Pétain.

La plateforme Viginum, lancée en 2021, propose de préserver le débat public des ingérences numériques étrangères. Réalisée en partenariat avec Educ’Arte, cette ressource permet de comprendre et déjouer les mécanismes de manipulation de l’information, mobilisant les compétences du CRCN.