Les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905

Il y a 120 ans, la loi du 9 décembre 1905 instaurait, par la séparation des Églises et de l’État, la dissociation en droit du religieux et du politique. Cet anniversaire est l’occasion de renforcer l’étude de ce texte fondateur, clé de voûte du principe de laïcité en France.

Mis à jour : décembre 2025

Pour le 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État, un appel à projets est lancé sur l’application ADAGE à la rentrée 2025. Il permettra de favoriser l’étude d’un texte fondateur inscrit dans les programmes d’enseignement et d’en faire mieux connaître les enjeux et le contexte d’adoption, ainsi que son actualité dans la France de 2025.

Les candidatures sont ouvertes du 1er septembre 2025 au 16 janvier 2026 mais les contributions peuvent être déposées jusqu’au mois de juin 2026.

Sont concernés les élèves du CM1 à la terminale des établissements publics et privés sous contrat d’association avec l’État.

La réalisation du projet peut se concentrer sur la journée du 9 décembre ou s’intégrer dans des actions à plus long terme autour du principe de laïcité.

Comprendre la loi du 9 décembre 1905 et son actualité

La loi de 1905, loi de séparation des Églises et de l’État, prolonge les grandes lois scolaires des années 1880 qui ont contribué à installer la laïcité dans la République.

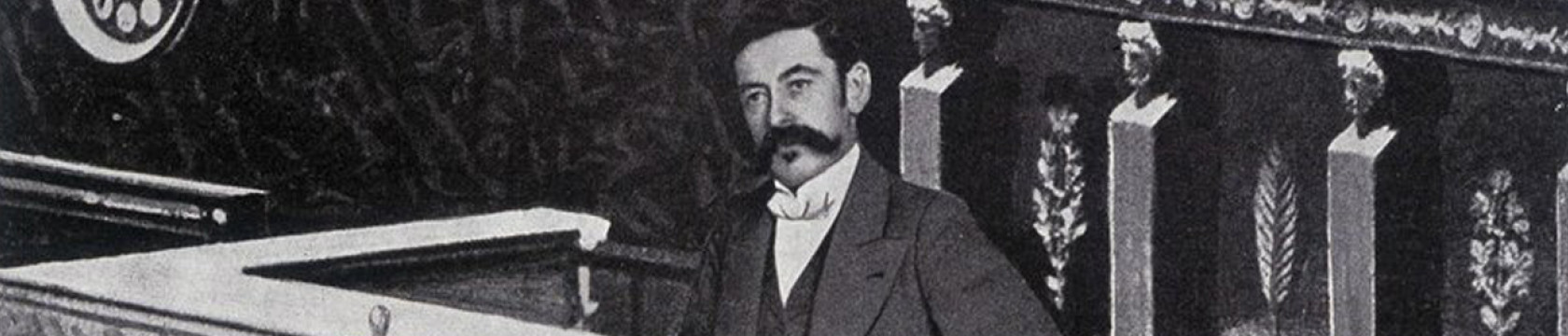

Rédigée dans un esprit de compromis et de pacification, cette « loi de liberté » comme la définissait son rapporteur Aristide Briand, a une portée émancipatrice et protectrice qui fonde le pacte républicain. En affirmant la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et la non reconnaissance des cultes, la République établit un cadre commun qui protège les libertés individuelles en même temps que l’égalité de tous les citoyens.

En instituant la neutralité de l’État, elle garantit l’ordre public et l’exercice de la fraternité.

Les principes définis dans la loi de 1905 sont plus que jamais d’actualité pour l’École de 2025. Par la stricte neutralité de ses personnels, elle protège la liberté de conscience des élèves en les préservant de tout prosélytisme afin de leur permettre de se construire en citoyens libres et autonomes. Par la transmission d’une culture commune et la lutte contre les discriminations, elle garantit l’égalité des élèves et favorise un climat scolaire serein, propice aux apprentissages.

Ressources

- Comprendre la loi du 9 décembre 1905, fondement du principe de laïcité, d'après le livret d'accompagnement du programme d'EMC de seconde ;

- L'essentiel de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État sur le site vie-publique.fr ;

- La séparation de l'Église et de l'État, La loi du 9 décembre 1905, BNF-Les essentiels ;

- 1905. La loi de séparation des Églises et de l’État. Débats et mise en œuvre, Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe (EHNE) en partenariat avec éduscol ;

- La loi de séparation en 3 images dans l’Histoire par l’image sur Lumni enseignement ;

- La séparation, film qui met en scène les débats parlementaires, réalisé en 2005 par François Hanss dans l’hémicycle du Palais Bourbon, en libre accès sur La chaîne parlementaire LCP jusqu’au 8 décembre 2027 (durée 1h20).

Le principe de laïcité et la loi du 9 décembre 1905 dans les programmes d’enseignement

L’étude la loi de 1905 est inscrite dans les programmes d’enseignement, particulièrement ceux d’histoire et d’enseignement moral et civique (EMC).

En histoire, la laïcité est présente dans les programmes, à partir du CM2. En 4e la loi de 1905 est présentée comme une étape décisive de la construction de la société républicaine et en classe de première générale, c’est un point de passage et d’ouverture : « 1905 – La loi de séparation des Églises et de l’État : débats et mise en œuvre ». En classe de première technologique la loi de 1905 est citée parmi les éléments que le professeur peut mettre en avant pour montrer que la France se dote d’un régime stable qui reprend et approfondit l’ensemble des principes de 1789. Enfin en spécialité HGGSP, en classe de première, un thème s’intitule « Analyser les relations entre États et religions ».

Ressources :

- Accompagnement des programmes :

- 4e : Thème 3 – Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle

- 1ère générale et technologique : Thème 3 : La Troisième République avant 1914 – un régime politique, un empire colonial

- 1ère technologique : Thème 3 : La Troisième République avant 1914 – un régime politique, un empire colonial

- CAP : Premier thème : La France de la Révolution française à la Ve République : l’affirmation démocratique

- 1ère professionnelle : Thème 1 : Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises (XIXe siècle-1ere moitié du XXe siècle)

- HGGSP : Analyser les relations entre États et religions

- L’histoire de la laïcité en France, INA sur Lumni enseignement (cycles 3 et 4, lycée)

- De 1598 à 2004 : les huit textes qui ont fondé la laïcité sur Lumni enseignement (cycle 4 et lycée)

- L'anticléricalisme à l'origine de la loi de 1905 dans l’Histoire par l’image sur Lumni enseignement (cycles 3 et 4, lycée)

Dans les nouveaux programmes d’EMC (applicables en 2025-2026 sur tous les niveaux exceptés ceux de CE2, sixième, troisième et terminale), la laïcité fait partie des valeurs et principes auxquels on se réfère et que l’on cherche à promouvoir tout au long de la scolarité des élèves. La notion de laïcité est étudiée dans une logique spiralaire du CE1 à la terminale et au CAP. La loi de 1905 est étudiée dès le CM2 comme principe d’organisation de notre société, en lien avec les notions de laïcité de l’État, de liberté de conscience, de droits et libertés publiques et de séparation des pouvoirs. On montre ainsi que la laïcité en France crée les conditions de la coexistence et du pluralisme. Il est indiqué à plusieurs reprises que des démarches spécifiques peuvent être mises en œuvre à l’occasion de la Journée de la laïcité du 9 décembre.

Ressources :

- Livret d’accompagnement du programme d’enseignement moral et civique de seconde : Comprendre la loi du 9 décembre 1905, fondement du principe de laïcité ; définitions ; proposition d’activité : sécularisation, laïcité, pluralisme – étude de la loi du 9 décembre 1905.

Dans les enseignements de droit en filière STMG le principe de laïcité peut être abordé avec la définition du droit et de ses fonctions dans le cadre de la société démocratique française.

En terminale, en SES ou en philosophie, le principe de laïcité est lié au travail autour de la notion de religion et de sa place dans la société.

Mener des projets dans le cadre de l’anniversaire de la loi de 1905

Articulés avec les programmes d’enseignement, les projets autour de la loi de 1905 et du principe de laïcité permettront de favoriser l’étude d’un texte fondateur inscrit dans les programmes d’enseignement et d’en mieux faire connaître les enjeux et le contexte d’adoption, ainsi que son actualité dans la France de 2025.

Des projets qui s’inscrivent dans les actions d’éducation à la citoyenneté

L’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 est d’ores et déjà inscrit au programme des actions éducatives et donne lieu chaque année à des projets qui font vivre la laïcité au sein des écoles et des établissements.

Ces projets peuvent s’inscrire plus largement dans les projets d’éducation à la citoyenneté parfois en lien avec des partenaires institutionnels ou associatifs, qui permettent de ne pas limiter la maîtrise de cette notion à une connaissance purement théorique. Au cycle 4, 18 heures annuelles sont ainsi prévues pour l’engagement des élèves dans ces projets. En 2025-2026 ces 18 heures sont effectives en classes de 5e et de 4e.

Ils peuvent être liés aux actions d’éducation à la citoyenneté existantes et menés avec des partenaires institutionnels comme le concours « Découvrons notre Constitution » avec le Conseil constitutionnel, la master classe « laïcité » organisée au Conseil constitutionnel en partenariat avec France Télévisions dans la semaine du 9 décembre 2025 ou le « prix de la laïcité de la République française » organisé par le ministère de l’Intérieur.

Enfin les projets développés à l’occasion de cette commémoration s’inscrivent dans le parcours citoyen des élèves et dans le parcours d’éducation artistique et culturelle.

Comment mettre en œuvre ces projets ?

Les projets autour de la loi de 1905 et du principe de laïcité peuvent prendre des formes diverses en fonction notamment de l’enseignant porteur et de l’entrée retenue dans son programme.

Les pistes qui suivent sont données à titre indicatif.

Projets centrés sur le contexte et la compréhension des débats de la loi de 1905

Recherche documentaire dans la presse de l’époque en lien avec l’Éducation aux médias et à l’information (EMI) pouvant donner lieu à des ateliers d’écriture, des productions d’expositions ou des productions médiatiques :

- Documentation thématique du site Gallica

- Jean Jaurès définit la laïcité (Essentiels de la Bnf) dans la Dépêche (Gallica)

- La séparation de l'Église et de l'État, La loi du 9 décembre 1905 (BNF-Les essentiels)

Reconstitution du débat parlementaire sur la loi de 1905 avec préparation d’arguments contradictoires pouvant aboutir à un atelier d’écriture et/ou à une mise en scène théâtrale, un podcast ou une vidéo :

- Exemple de séquence menée en lycée professionnel

- Proposition de simulations parlementaires avec l'association Parlons démocratie

Projets centrés sur la portée immédiate de la loi de 1905

Ateliers aux archives départementales ou à partir des archives en ligne sur les archives locales autour de la querelle des inventaires :

- Quelques exemples : archives de Touraine ; archives de l'Ariège

- La loi du 09 décembre 1905 et sa mise en œuvre, L’Histoire par l’Image/Lumni enseignement

Projets centrés sur l’actualité de la loi

Réalisation d’affiches avec campagne d’affichage dans l’établissement en s’appuyant sur les arts visuels.

Enquête sur la perception du principe de laïcité par les élèves et les personnels diffusée dans un établissement.

Pour toutes les productions, le travail en partenarial avec un historien, un juriste, un centre d’archives, un musée, une association, un ou des artistes est grandement encouragé, notamment durant la phase de production du projet.

Les élus des instances de vie lycéenne (CVC/CVL, CAVL ou CAVC lorsqu’il existe) sont invités à relayer et à participer à l’appel à projets. Les projets menés en établissements ou à l’échelle académique doivent être encadrés par un personnel pédagogique ou éducatif, en charge de l’inscription sur la plateforme ADAGE.

Parmi les projets déjà menés par des instances de la démocratie scolaire on peut citer le « baromètre de la laïcité » du lycée Suzanne Valadon de Limoges, qui a reçu en 2024, le prix de la laïcité de la République française délivré par le ministère de l’intérieur. Ce baromètre prenait la forme d’une enquête construite par les élèves, accompagnés par deux sociologues de l’association « L’Atelier de la laïcité », autour de la perception des élèves et des personnels de l’établissement de ce principe républicain.